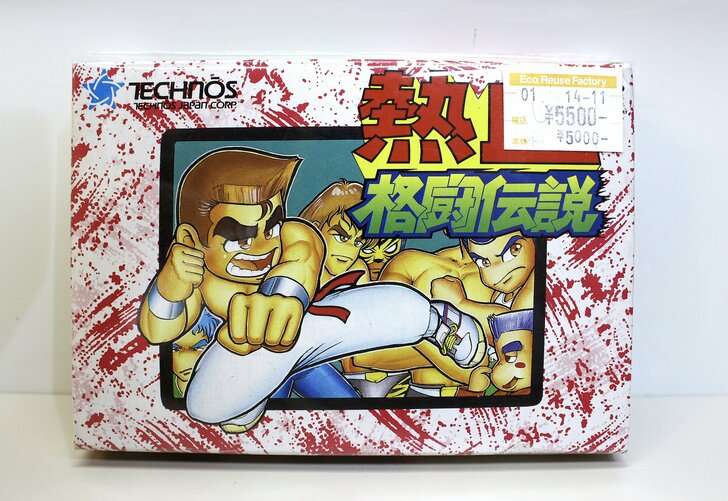

■キャラが消えても絵を優先した『熱血格闘伝説』

次に担当した『熱血格闘伝説』は、絵をしっかり描きたくて、ホッケーのときに許してもらえなかったぶん、好き放題やらせてもらいました(笑)。私が最も力を入れた作品ですね。

マーシャルアーツや柔術など、それぞれの格闘スタイル特有の構えを表現したくて、『いけいけ!熱血ホッケー部』の横16ドットより大きい、横24ドットでキャラを作ったんです。

そうすると、仕様的に横一直線に4人並ぶと一部が消えてしまう。2対2で戦うゲームなので、そんな状況が結構発生してしまうんですが、一定時間でいつものポーズ(横16ドット)に戻るようにしたり、CPUの一人が意図的に縦にずれるようなアルゴリズムを組んだりして、横並びで絵が消えないよう極力配慮しました。

でもドッターとしては、消えてでもなんでも、絵をしっかり描きたかったんですよ。

その理由は、異なるフォルムの異なるスタイルのキャラが、ちゃんと格闘技を出せるように。『ストリートファイターII』(カプコン/1991年)の大ヒット以降、次第にそれが当たり前になっていくのですが、当時、ファミコンでは容量の問題もあって、色違いとか髪型の違いとかで、「キャラの個性」を片付けることが多かったですよね。

ちゃんとした格闘技を表現したくて、プログラムのことがよくわかっていなかったのに、プログラマーにずいぶんむちゃを言ったと思います。

たとえば『いけいけ!熱血ホッケー部』では、少ないメモリ容量を補う“バンク切り換え”という手法を使って、チームごとにユニフォームを変えていたんです。そういうことができるなら、各キャラ固有のスタイルや技もバンクに用意して、リアルタイムで切り換えれば、たくさん表現できるんじゃないか、とか。最終的には実現してもらえたのですが、どうやったのかはわかりません(笑)。

ちなみに、私は『ファイナルファイト』(カプコン/1989年)が大好きだったので、マーシャルアーツの表現は、このゲームの登場キャラの「コーディー」に引っ張られているところがあります(笑)。カンフーや柔術などほかのスタイルにも、何か好きなゲームの影響が出ているかもしれませんね。

※ソフトの値段や状態などは取材時のものです。

【プロフィール】

大竹剛(おおたけ・つよし)

「レトロゲーム」に造詣が深い“元ドット絵職人”。ゲームメーカー「テクノスジャパン」で、主に『くにおくん』シリーズにドッターとして参加。現在は「ハードオフTOKYOラボ吉祥寺店」で店長を務める。本人もレトロなゲームのコレクター。