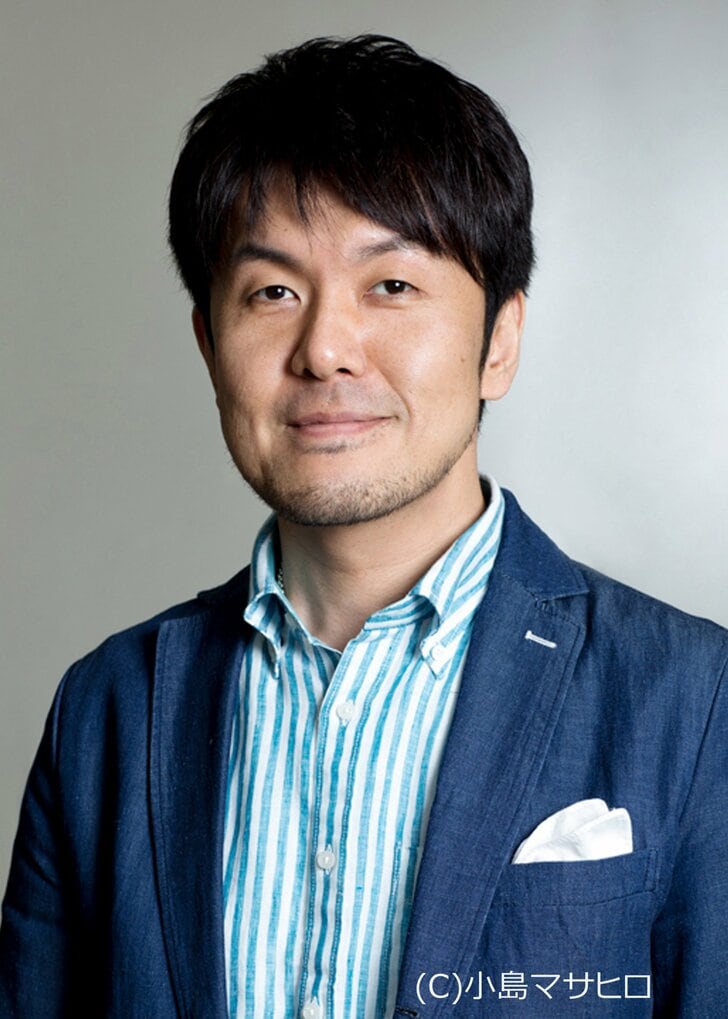

1980年代といえば、テレビ、アニメ、ゲーム、おもちゃなど、数々のブームが巻き起こったアツい時代。そんな熱狂の真っ只中を生きたのが、 昭和47年(1972年)生まれの芸人・土田晃之。“華の47年組”の一人として、子どもの頃に堪能した「昭和カルチャー」を独自の視点で語り尽くします!

■テレビにかじりつき『カンフーチェン』から始まる週末

僕らが小学生のときは、夜7時台は子どもたちがテレビを観るのに忙しい時間帯でした。アニメも多かったし、子ども向けドラマもいろいろ放送してました。次の日が休みの土曜日の夜は毎週、7時になるとチャンネルを合わせてたのが『魔拳!カンフーチェン』 (日本テレビ系) 。当時ジャッキー・チェンがブームだったから、それを狙って子ども向けに始まったカンフードラマがこの『カンフーチェン』 。その続編が『激闘!カンフーチェン』 。

主役はどちらもJACの高木淳也さん。でも結局、子どもウケももう一歩で、 「やっぱり日本人でカンフーはどうなの?」ってことでカンフー路線をやめて始まったのが『青春はみだし刑事』 。主役は同じ高木淳也さんで、カンフーチェンの本格派カンフーアクションとは違って、コミカルなアクションのある刑事ものでした。

■頑固オヤジの名ゼリフが流行した『あばれはっちゃく』

7時から『カンフーチェン』を観終わると、次に観るのが『あばれはっちゃく』(テレビ朝日系)。急いで4チャンネルから10チャンネルに切り替えるのが小学生の土曜日の定番。カンフーチェンみたいに悪と戦うわけでもなんでもない、小学校5年生のただのガキ大将的なやんちゃな男の子の日常のドラマなのに、当時の小学生には人気でした。もともとは児童向け小説が原作で、ドラマのオープニングでも“児童書っぽい絵”が使われてたのを覚えてます。

ちなみに当時のテレビはガチャガチャ回すタイプのダイヤル式のチャンネル。リモコンがついたのはそのあと。いまでは考えられないけど、当時のリモコンはテレビ本体に差し込むように収納できるリモコンで、テレビと一体型になってました。

『あばれはっちゃく』は初代はっちゃくから5代目はっちゃくまであるシリーズ。主役の桜間長太郎(はっちゃく)はシリーズごとに演じる子役が代わるけど、設定はずっと小学校5年生のままで、周りにいる大人たち(父ちゃん、母ちゃん、担任の先生)はずっと同じ俳優さんがやるっていうのがお決まりのパターン。

父ちゃん役は『中学生日記』(NHK)で先生役をやられてた東野英心さん。初代水戸黄門役の東野栄治郎さんの息子さんで、『中学生日記』では生徒に理解ある先生役だったのに、『あばれはっちゃく』では真逆のキャラで、昔風の大工でめちゃめちゃ厳しい頑固オヤジ。はっちゃくが何かしでかすとすぐにぶちキレてぶん殴る。

『この馬鹿野郎!! てめぇの馬鹿さ加減にはなぁ、父ちゃん情けなくて涙が出てくらぁ!』

そう言いながら殴るのが毎回のお約束。小学生もみんな、この父ちゃんの決めゼリフを真似してました。

当時は当たり前のように観てたけど、とんでもないオヤジですよね。そもそもはっちゃくが悪いにしろ、何かあるとすぐに息子をぶん殴るっていう、家庭内暴力の児童虐待オヤジ。当時は平気で放送してたけど、いまだったら絶対に放送できないでしょうね。しかもこれで児童文学だから。小学生がオヤジに暴力振るわれるって、現代なら絶対にありえないストーリーですよ。