最初はひ弱だった主人公が、ザコ敵との地道なバトルを繰り返し成長していくRPG。そんなプレイヤーの心を折るのが、物語の終盤につきものである「難関ダンジョン」である。これらは、ラスボスへ向かう道中に用意されていたり、またどうしても手に入れたくなるような貴重アイテムが手に入ったりと、「超えなければならない壁」としてファミコン時代の子どもたちの前に強烈に立ちはだかった。

近頃のゲームではいつでも中断できるように、どこでもセーブ可能なシステムが用意されているものがほとんど。だが、ファミコン時代はセーブポイントまでが遠く、途中で泣く泣く攻略を諦めなければならないような長いダンジョンもあり、それがまた難易度を高くしていた。

※本記事には各作品の内容を含みます

■トラップの連続と強敵揃いで心折れかけた『ドラクエ2』ロンダルキアへの洞窟

たとえば、『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(1987年、エニックス)はまだ「セーブ」の機能はなく、「ふっかつのじゅもん」によってプレイの状況を記録するシステムだった。このなかの「ロンダルキアの洞窟」は、多くの子どもたちの心をズタズタにしたシリーズ最難関ダンジョンのひとつ。大神官ハーゴンのいるロンダルキア台地は険しい岩山の上にあるため、この洞窟を通り抜けないと辿り着けない。

洞窟の序盤では、まだモンスターもそれほど強くないものの、意外に悩まされるのがダークアイだ。こいつが使う「ふしぎなおどり」はMPを奪う特殊攻撃だが、ファミコン版『ドラクエ2』ではこれを喰らうと、MPが一気に20や30も奪われてしまい、下手をするとすぐにMPが尽きてしまう。まだまだ先の長いダンジョン、序盤で喰らってしまった場合はやり直すほうが賢明なぐらいだ。

そしてこのダンジョンの最大の難所といえるのが、5階の落とし穴フロアだ。おびただしい数の落とし穴が用意されており、一度落ちると、そこはだだっ広いフロア。階段に辿り着くのも一苦労である。しかも一度落ちた落とし穴はまた塞がってしまうため、戻っても同じ穴に落ちることもある。「右手を壁につけて歩けば落とし穴を回避できる」というのがRPGのダンジョン攻略の定石とも言われているが、当時の小学生のほとんどはそんなことを知らない。失敗しながらマッピングしてクリアにこぎつけたプレイヤーも多かったことだろう。

『公式ガイドブック』があれば落とし穴の場所もわかるのだが、攻略本がなければ、ロンダルキアの洞窟の4階にしか出現しない「ハーゴンの騎士」と何回も戦うハメにもなる。

そして落とし穴地獄を突破したラストフロアの6階は無限ループになっており、正しい道を選ばないと6階のスタート地点に戻されてしまう。ここも攻略本がなければ試行錯誤を重ねて進むしかなかったポイントだ。

これらのトラップをかいくぐり、ようやく辿り着いたロンダルキア台地の雪景色に感動したプレイヤーもいたことだろう。

だが、これで終わりではない……。

ふっかつのじゅもんを聞くことができる「ロンダルキアの祠」までは、強敵が闊歩するロンダルキア台地をもう少し進む必要があるのだ。あと少しのところでギガンテスの痛恨の一撃やブリザードのザラキ、デビルロードのメガンテなどにやられてしまったプレイヤーもいたはずである。

とにかく祠にたどり着いたときの安堵感たるや半端ない、そんなダンジョンの代表格である。

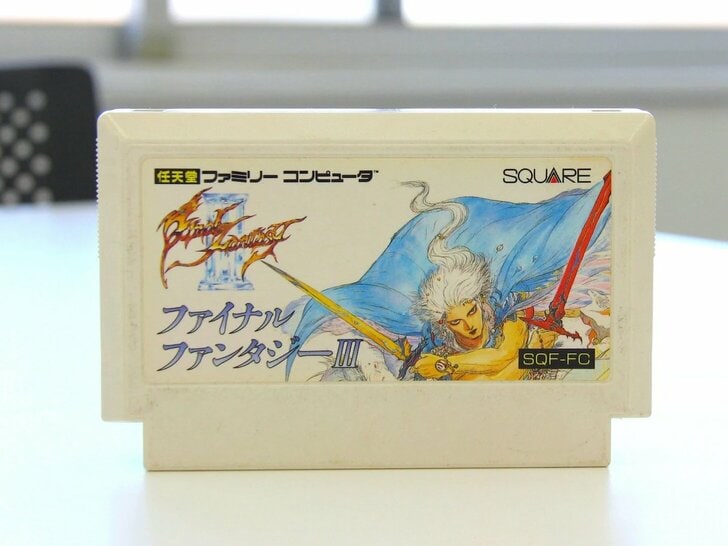

■3時間しばりがキツかった『FF3』のクリスタルタワー

長すぎるダンジョンとして挙げられる有名なダンジョンといえば、『ファイナルファンタジーIII』(1990年、スクウェア)の「クリスタルタワー」もそうだろう。

クリスタルタワーは魔王ザンデが陣取り、強力なモンスターが数多く登場する、それはそれは長いダンジョンだ。

強敵ぞろいの中、魔王ザンデのもとにたどり着くまでも一苦労だが、ザンデを倒した後、真のラスボスである「くらやみのくも」が登場し、主人公たちは闇の世界へ向かうことになる。実はこの闇の世界が真のラストダンジョンとなるのだ。

ザンデのところに辿り着く前までは引き返してセーブすることができるが、ザンデ戦以降ラスボスまではセーブポイントがいっさいない。

初見であれば、ザンデ戦まで一気に行ってしまうことは間違いなく、そのまま闇の世界まで突入することだろう。

そうなると、クリスタルタワーに入ってから3時間ぐらいはノーセーブで挑戦し続けることになる。筆者は実際そうなった。

小学生の頃は1日にファミコンができる時間が1時間など、ルールが設けられている家庭がほとんどだったことだろう。そのため、この3時間はかかるラストダンジョンは強力なモンスターたちだけでなく、親との戦いでもあった。親を説得できず、クリアを諦めざるをえなかった子どもは多かったのではないだろうか。