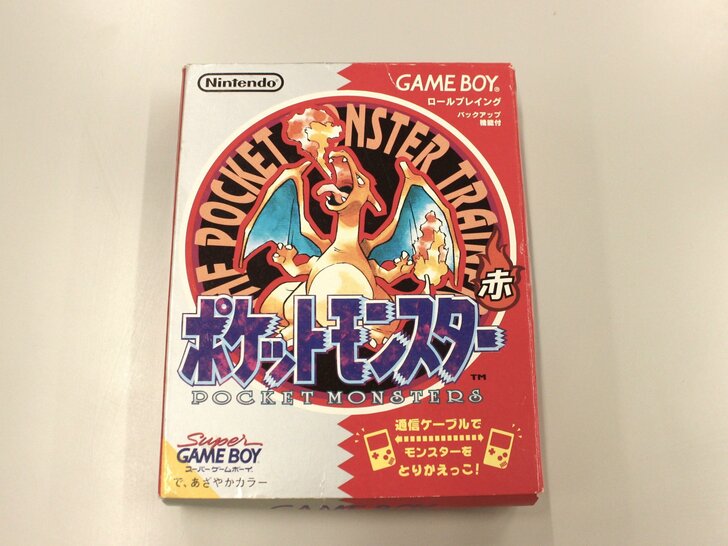

世界中で愛される任天堂の『ポケットモンスター』シリーズ。その初代として1996年に登場した『ポケットモンスター 赤・緑』は子どもを中心に大ヒットし、現在までにさまざまなハードで800万本以上を売り上げている。文句なしの名作RPGだ。

そんな『ポケモン 赤・緑』は間違いなく面白かったが、その一方、子ども心に「不便だな」と思う部分も少なくなかった。そしてそれが後継作で改善されるたび、不思議な気持ちになったものだ。

そこで今回は『赤・緑』で当時の子どもたちが苦戦したシステムはどんなものだったか、最近の『ポケモン』でどうなったのかをお伝えしよう。令和のお子様方には「昔ってそうだったの!?」と、平成のお子様方には「今はそうなってるの!?」と驚いていただけたら嬉しい。

■“10まんボルト”を覚えられるのは1回きり! 使い捨てだった「わざマシン」

まずはポケモンに技を覚えさせられるアイテム・わざマシンだ。『赤・緑』では計50個のわざマシンが存在し、なかには“10まんボルト”、“つるぎのまい”などの強力な技もあった。ニドキングやスターミーといった覚える技が多いポケモンは、育てなくてもわざマシンだけで即戦力になったため、ありがたかったものだ。

しかし、当時のわざマシンは1回使ったら消滅する使い捨て制だったので、気軽に使えるものではなかった。再入手できないわざマシンも多く、先ほど挙げた“10まんボルト”は、どのポケモンに覚えさせるか悩みまくった人も多いだろう。ちなみに筆者は、スターミーとサンダースどちらに“10まんボルト”のわざマシンを使うかで、うんうん唸った記憶がある。

対人戦や大会を楽しむ上級トレーナーはとくに大変だ。理想のパーティを作るため、同じわざマシンを何個も用意する必要があるからだ。1つのわざマシンを手に入れるためだけに最初からやり直し続ける周回プレイは、“ポケモンあるある”だった。

『赤・緑』では貴重極まりないわざマシンだが、近年の『ポケモン』ではもっと気軽に使えるようになっている。最新作の『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』では素材アイテムを集めてわざマシンを作れるようになったし、2019年発売の『ポケットモンスター ソード・シールド』では、なんと何度使っても消滅しないシステムだった。

使い放題のわざマシン……なんとすばらしい響きだろう。『赤・緑』で苦労したトレーナーにとっては夢そのものだ。

■性能は微妙なのに忘れられない…「ひでんわざ」の存在

『赤・緑』には、ストーリーを進める際に必須となる「ひでんわざ」が存在した。真っ暗な洞窟を照らす“フラッシュ”や、道を塞ぐ木を切る“いあいぎり”などがあり、ひでんわざがないと行けない街やポケモンジムも多い。

冒険に欠かせないひでんわざだが、バトルでの性能はイマイチなものが揃っている。“フラッシュ”は相手の命中率を下げるだけ、“いあいぎり”はそこそこの威力かつ有利タイプがないノーマルタイプの技のため、お世辞にも使い勝手は良くない。水タイプの技・“なみのり”の実用性が高かったぐらいだろうか。

さらにひでんわざは、一度覚えたら絶対に忘れられない。実際に使うまでどんなものかがわからないのに、使うために覚えさせたらもう手遅れ……それがひでんわざだった。リザードンに“いあいぎり”を、ピカチュウに“フラッシュ”を覚えさせて大後悔したトレーナーは数知れないだろう。

『赤・緑』ではひでんわざ専用のポケモン、通称“秘伝要員”を用意するほどだったが、最近の『ポケモン』ではどうか。結論からいうと、ひでんわざそのものがなくなった。

2016年発売の『ポケットモンスター サン・ムーン』では、ポケモンを使った移動手段・“ポケモンライド”が登場し、代わりにひでんわざという概念が消滅。その後もひでんわざは復活しないまま、昨今に至っている。

令和の子どもが“フラッシュ”をどのポケモンに覚えさせるかで苦労しないことにホッとするような、でも、ちょっと寂しいような……。なんだかんだ筆者はひでんわざに愛着があったのかもしれない。