■「子作り」は君主の義務だった

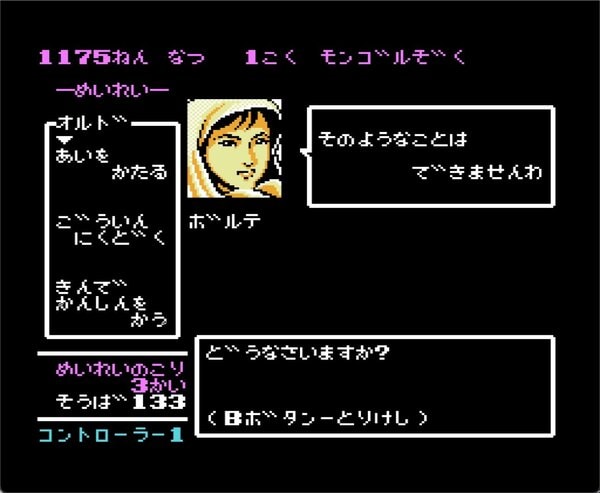

『蒼き狼と白き牝鹿』の最大の特徴と言えば「オルドシステム」だろう。正妻や妃のいるオルド(後宮)に行き子作りに励むという内容だ。「あいをかたる」「きんでかんしんをかう」などして妃の気を引いてピロートークに持ち込み、頃合いを見て突撃! という展開である。中にはアイコンが色っぽい表情になっていく妃も……。

無事成功すると「おつかれさまでございました」とテロップが入る、全国の少年たちを困惑させたこのシステムだが、当時の君主にしてみれば「子作り」は国の行く末を左右する重大な仕事だった。

たとえば、上述のリチャード1世は庶子を1人残してはいるが、嫡子は作らなかった。ゆえにリチャード1世の死後は、彼の弟のジョンが王位に就いた。このジョンはイギリス史上最大のダメ君主と知られ、光栄の歴史シミュレーションゲームでもネタキャラ扱いされてしまうほど。そのような人物が台頭しないためにも、君主は「自分の政治方針を理解している優秀で健康な男子」を作らなければならない。

それも1人だけでなく、何人も子どもを用意する必要がある。昔の医療技術では、生まれた子どもは成人するまでに落命してしまう可能性が高かった。フランス・カペー朝の君主シャルル4世はその生涯の中で6人の子を授かったが、成人まで生きたのは末娘のみ。これが百年戦争の原因の一つになってしまうのだ。

■史実に基づいた学術的なゲームだった!

そのような理由もあるから、君主は体力の続く限りせっせと子作りに励まなければならない。『蒼き狼と白き牝鹿』では生まれた男子は王位継承者か将軍として、女子は配下の武将に嫁がせる姫として活躍する。なお、このゲームは君主と血縁関係にない武将は裏切る可能性があるため、絶対に裏切らない配下即ち息子と娘婿が攻略の鍵となる。

このあたりも、史実をきっちりなぞっている。領土が広がれば広がるほど、君主1人では統治が難しくなる。そのため、領土を切り分けて息子たちに統治させる。現代のグループ企業のような具合に、ある程度の自由性を持たせた同族連合を確立するのだ。13世紀後半のモンゴル帝国が実際にやったことでもある。

オルドシステムは決して「お色気要素」という軽薄なものではなく、史実に基づいた学術的な描写だったのだ。