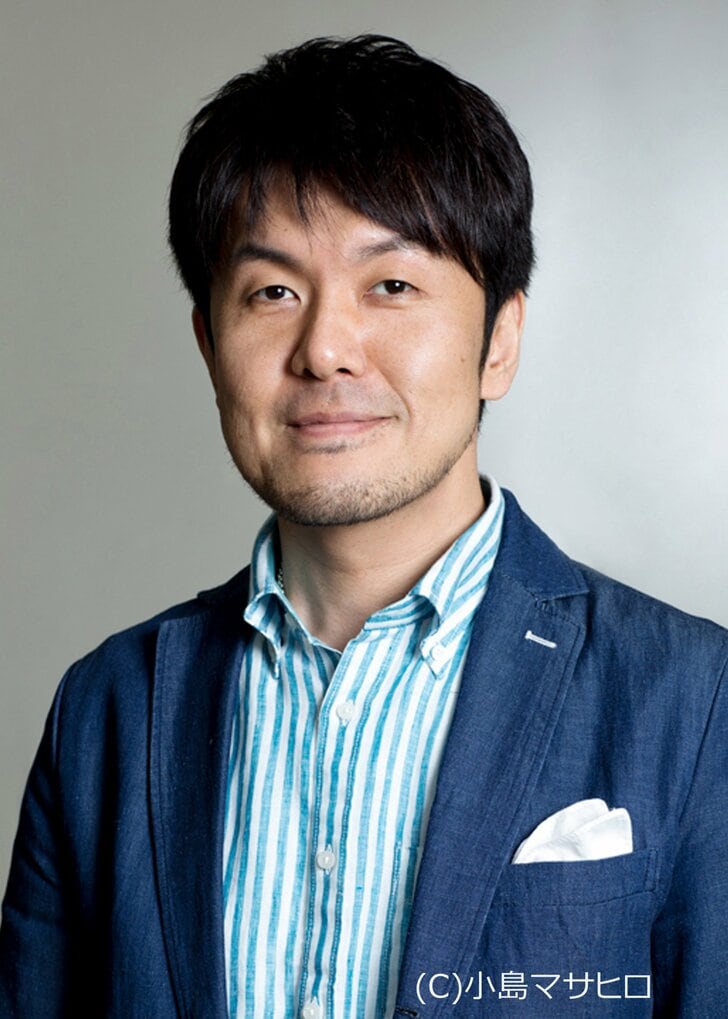

1980年代といえば、テレビ、アニメ、ゲーム、おもちゃなど、数々のブームが巻き起こったアツい時代。そんな熱狂の真っ只中を生きたのが、昭和47年(1972年)生まれの芸人・土田晃之。“華の47年組”の一人として、著書『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』を上梓した彼が、子どもの頃に堪能した「昭和カルチャー」を独自の視点で語り尽くします!

■オセロの魅力は、わかりやすさ

子どもの頃によく遊んだゲームといえば「ボードゲーム」があります。僕が小学生の頃はちょうどボードゲームブームでした。いろんな種類があって、外国モノのボードゲームだと「モノポリー」も結構流行ってました。

ウチの家族でよくやったのが「オセロ」。親父とお袋が好きで、親戚のおばちゃんがやたら強くて。そんな影響もあって僕も小っちゃい頃からオセロをやってました。

オセロって、戦略が分かりやすいからいいんです。オセロで勝つには“角を取る”っていうセオリーがあるけど、「じゃあ角を取られないようにするにはどうすればいいか?」っていうと、「角の1個手前に自分の駒を置かない」っ てことになって、そうやって追求していくと「角の2個手前のマスに自分の駒を置いていくと角を取りやすくなる」に行き着きます。そういう戦略が分かりやすいからオセロは好きなんです。

僕は普段、携帯ゲームとかやらないけど、オセロだけは携帯に入ってます。携帯のオセロゲームにはレベルがあって、レベルが上がるごとに相手が強くなっていくんです。いま僕がやってるのがレベル16。全部でレベル30まである中で、レベル16になると結構相手も強いです。その相手に40手以内に勝たないと気が済まない。圧勝しないと気が済まない。

■人生ゲームデビューは中学生から!

オセロ以外にも、うちの親父は将棋も結構やってました。でも僕は将棋はまったくやらないです。なぜかというと、漢字が嫌いだから。「香車」とか「桂馬」とか将棋は駒に漢字が書いてあるのが嫌い。その点オセロは白と黒の駒で見た目も分かりやすいのがいいですよ。

ボードゲームで一番ベタなやつが「人生ゲーム」。ボードの真ん中にある、数字が書いてあるルーレットをクルッと回して出た数字分のマスを進む、要は「双六」です。

人生ゲームは小学生の頃みんなやってたけど、僕はあまりやりませんでした。僕が人生ゲームをやるようになったのは中学校に入ってから。だから人生ゲームデビューはかなり遅いです。

なぜ中学生になって人生ゲームをやるようになったかというと、当時『ビー・バップ・ハイスクール』が流行って、その流れで『湘南爆走族』も人気で。その『湘爆』に出てくる石川晃っていうキャラクターが暇さえあると、

「人生ゲームやりませんか?」

って言う“趣味が人生ゲーム”なヤツ。そいつがずっと使い慣れた人生ゲームのルーレットを原沢っていう湘南爆走族のリーダー補佐のヤツに潰されてケンカになるっていうエピソードがあって、それ見て僕も人生ゲームやりたくなったっていう理由です。それが僕の人生ゲームの入り口でした。