任天堂が発売したゲームハード『Nintendo Switch 2』が、2025年のゲーム界を賑わせている。任天堂のハードの歴史というのは、ゲームの歴史そのものといっても過言ではない。『ファミリーコンピュータ』、『ゲームボーイ』、『NINTENDO 64』、『ニンテンドーDS』など時代を駆け抜けたゲーム機たちは、『スーパーマリオブラザーズ』、『ゼルダの伝説』など数々の名作を世に送り出してきた。

新しいハードが発売されると、前のものは押入れの奥へとしまいこんでしまう経験は、ゲーム好きなら誰もが覚えがあるだろう。やがてソフト販売も終了し、古いハードはひっそりと姿を消す……。そこで今回は、任天堂の据え置き型ゲームハードの「最後のゲームタイトル」は何だったのか、その歴史とともに振り返っていこう。

■ファミコンラストタイトルは1994年

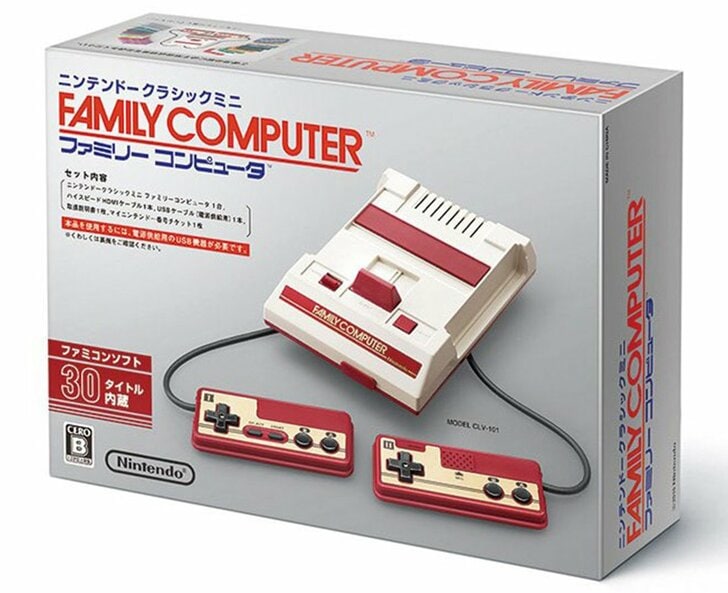

日本のゲーム史を変えたハード『ファミリーコンピュータ』(1983年発売)。「ゲームはゲームセンターでやるもの」という常識を覆し、子どもはもちろん大人もゲームに熱中するという社会現象を巻き起こした。

そんなファミコンの最後のソフトは、1994年6月24日に発売された『高橋名人の冒険島IV』(ハドソン)だ。ファミコンブームをけん引し続けた高橋名人さんのソフトがラストを飾ったと思うと胸がアツい。ただ実は、この頃にはすでに後継機の『スーパーファミコン』が発売されており、注目度は決して高くはなかった。

本ソフトの内容は、さらわれた仲間を救出するため、骨やたいまつといったアイテムを駆使して仕掛けを解きつつステージを進んでいくというもの。RPG要素も含まれるエリア探索系アクションアドベンチャーで、途中で出てくるミニゲームも楽しかった。

商業的にはそれほどの結果は出せなかったようだが、「最後のソフト」として売り上げ以上に価値がある特別な一作だといえるだろう。流通量が少なかったこともあってか、現在はプレミア価格がつくレアゲームになっている点も見逃せない。

■スーファミ最高峰の映像美

スーファミの愛称で知られるファミコンの後継機『スーパーファミコン』(1990年発売)。グラフィックや音質、操作性が大幅に進化し、より豊かな表現が可能となったハードである。そんなスーファミ最後のソフトは『メタルスレイダーグローリー ディレクターズカット』(ハル研究所)だ。

本作はもともとファミコン用のソフト。ファミコンのスペックでは表現しきれなかった部分を実現しようと、スーファミで「ディレクターズカット版」として発売された。2000年11月29日に発売され、まるで20世紀のゲーム史を締めくくるように、「ファミコン時代にやり残したこと」を詰め込んだソフトといえるだろう。

ゲームジャンルはコマンド選択式のアドベンチャー。主人公・日向忠と美少女たちが繰り広げるミステリアスなストーリー、そしてなにより美しいグラフィックが魅力の1作である。ディレクターズカット版は、ファミコン版以上に洗練されたグラフィック、一新されたBGMなどが特徴。カットされたシーンやパートナー選択の“復活”も嬉しいポイントだった。

ファミコン版からどうパワーアップしているのか、操作性はどう変わったのかなど、ゲーム技術の移り変わりを体感できるソフトとしても貴重な存在だ。

■「64」はおなじみのあのタイトル!

ロクヨンの愛称で親しまれ、ゲームを次のフェーズに進めた画期的なハード『NINTENDO 64』(1996年発売)。「64ビット」で実現された3D空間は、まさに「次世代のゲーム機」だった。

その最後のソフトは、ハドソンの『ボンバーマン64』だ。大ヒット作『ボンバーマン』シリーズをオムニバス形式で収録した作品となっている。

『ボンバーマン』の醍醐味である「バトルモード」はもちろん、落ちゲーの「ぱにっくボンバー」、さまざまなミニゲームが楽しめる「ボンバーマンパーク」など、ライトユーザーや子どもも楽しめるゲームだった。

NINTENDO64は「次世代のゲーム機」として大ブレイクしたハードだが、最後のソフトまでは5年と意外と短命だったことに驚いてしまう。