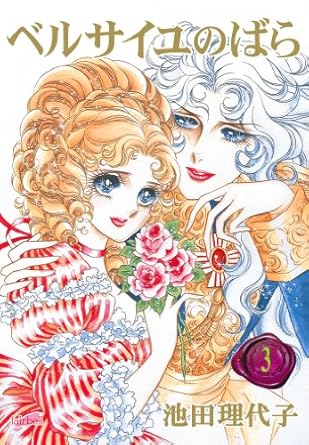

50年以上の時を経て、今年、劇場アニメ化された池田理代子氏の『ベルサイユのばら』1月より上映された映画の内容は、原作漫画と同じように情熱的かつ感動的で、さらに豪華絢爛なアニメーションになっていた。

ところで、昭和生まれの筆者は幼児期から『ベルサイユのばら』を(再放送含め)何度もアニメで見てきた世代だ。当時はマリー・アントワネットをはじめとした美しいキャラクターたちに惹かれたものだが、正直内容はうろ覚えであった。

そこで大人になった今、じっくりと原作漫画を読み返してみることにした。子ども時代とはまったく違う印象を受けたため、比較しながら感想をお届けしたい。

※本記事には作品の核心部分の内容を含みます

■豪華絢爛な塗り絵に夢中になった昔…今読むとキャラクターの複雑さがよくわかる

『ベルサイユのばら』は1972年から『週刊マーガレット』(現:『マーガレット』、集英社 )で連載が始まり、1979年からテレビアニメが1年間にわたり放送された。その後、アニメは何度か再放送もされている。

アニメを見ていた当時はアントワネットの豪華絢爛なドレスにとにかく憧れ、何冊も『ベルサイユのばら』の塗り絵を買ってもらった。アントワネットのドレスを色鉛筆で塗るのは楽しかったが、オスカルの軍服はなかなか大変だった記憶がある。

つまり子どもの頃はアニメの内容を楽しむというより、お姫様のドレスや美しいバラの数々、オスカルのカッコいい軍服姿が好きで見ていたといっても過言ではない。オープニング曲のサビは毎回一緒に歌っていたし、とにかく豪華で煌びやかなビジュアルに惹かれていたのだ。

しかし大人になって読み返してみると、登場人物それぞれに抱える悩みや立場があることにあらためて驚いてしまう。

作中では、なぜアントワネットはフランス王妃になったのか、なぜオスカルは男装しているのか、その理由までも緻密に描かれている。池田氏のストーリーの構成力や読者を魅了する画力の素晴らしさに、あらためてうならされた次第だ。

■昔は作り話?と思っていたが…歴史的背景に沿った学びのある作品

アニメを見ていた当時、小学校1年生くらいだった筆者。実は、このストーリーを“作り話”だと思っていた。

印象に残っているのは、アントワネットが美しいドレスを着て舞踏会を楽しんでいるシーン、アンドレがオスカルに“お前が好きだ!”などといって迫るシーン、そして処刑前のアントワネットが白髪になる衝撃的なシーンなど。

こうしたインパクトのあるシーンは、当時人気だった「大映ドラマ」などに共通するところもあったため、それもあってか創作だと思い込んでしまっていたのだ。

しかしのちに「フランス革命」について学んだ際、“あの『ベルサイユのばら』は史実を元に作られていたのか……”と、漠然と思い出したことを覚えている。

そして令和になった今、じっくり漫画を読み返してみると、アントワネットの処刑はもちろん、詳細な箇所まで史実に基づいて描かれていることが分かる。

登場人物こそ架空の人物が多いものの、アントワネットが巻き添えとなった「首飾り事件」、フランス革命時に国王一家が馬車で逃亡した「ヴァレンヌ逃亡事件」、オスカルが命を落とした「バスティーユ牢獄の襲撃」など、読み返すだけでフランス革命の史実がよく学べるのだ。

さらに貴族階級と市民階級の間にはひどい生活落差があったことや、社会制度の不平等が描かれていることも再認識できる。『ベルサイユのばら』は18世紀のフランスの歴史を学び直せる稀少な作品とも言えるだろう。