1986年のファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』からはじまり、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』までナンバリングタイトルが発売されている『ドラクエ』シリーズ。勇者たち主人公の冒険を描くストーリーだが、その内容はタイトルごとに違いがあり、新しいシステムが導入されるたびに子どもたちは胸踊らされたもの。

だが、どれほど面白いシステムだとしても、次のタイトルではまた別のシステムが用意されていることも珍しくない。「面白かったのに、なんでなくなったのかなあ?」と思ったゲームファンも少なくないだろう。今回はそういった、過去の『ドラクエ』にあったものの、後の作品でなくなってしまったシステムについて振り返ってみたい。

※本記事には各作品の内容を含みます

■お気に入りのモンスターを仲間にできる「仲間モンスターシステム」

スーパーファミコンの『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』(1992年)に初登場した仲間モンスターシステムは実に画期的だった。これまでは敵として戦うことしかなかったモンスターを仲間にすることができ、しかも成長して強くなっていくのだ。

仲間モンスターたちはそれぞれ個性的で、強力なキャラも多く、旅の要所要所で活躍してくれた。とにかく頼れる仲間モンスターが多かった印象だ。

仲間モンスターシステムは好評だったらしく、次回作の『ドラゴンクエストVI 幻の大地』(1995年)にも採用された。だが、主人公がいればいつでもモンスターを仲間にできた『ドラクエ5』と違い、『ドラクエ6』では、転職できる職業の1つとして用意されている「魔物使い」がパーティにいるときだけモンスターを仲間にすることができる仕様に変更された。

『ドラクエ6』は、様々な職業に転職することでいろんな特技を覚えて強くなっていくのが特色であり、魔物使いがパーティにいないことも当然多い。プレイヤーの好みや進行レベルによっては、モンスターを仲間にできる機会が激減してしまう。

しかも『ドラクエ6』では、序盤から人間の仲間キャラが多いため、終盤で新たに加わった仲間モンスターは、転職を繰り返しすでにたくさんの特技を覚えている人間キャラを凌駕することはできず、仲間モンスターが活躍する機会も減ってしまった。

そういった理由や、システム自体がスピンオフの『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズに引き継がれたこともあってか、以降のナンバリングタイトルでは仲間モンスターシステムはなくなってしまった。

だが、仲間モンスターは、『ドラクエ』での再登場に期待したいほど面白く、良質なシステムだった。キラーマシン2や、ランプのまおうなど、低確率でしか仲間にならないモンスターとひたすら戦ったのはいい思い出である。

■リメイクで大好評だった「すごろく場」

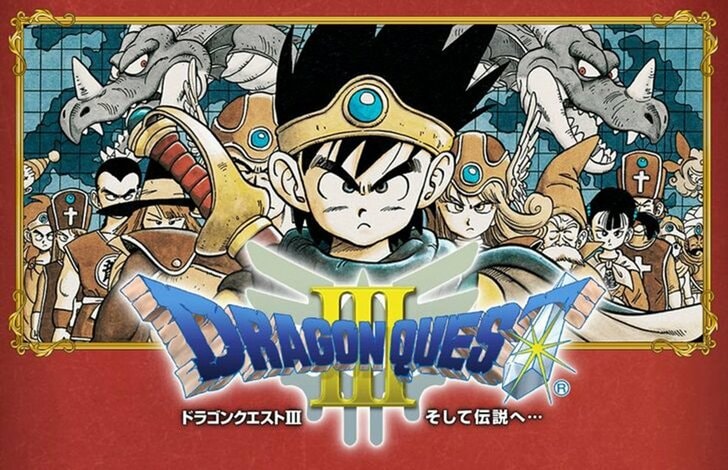

1988年に発売され社会現象を起こしたファミコン版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』。1996年にはスーパーファミコンでのリメイク版が発売され、多数盛り込まれた追加要素の中に「すごろく場」があった。

小学生時代にファミコン版を遊んだ筆者も、当時すでに高校生。「すごろくなんて子どもだましだな」などと思っていたが、いざプレイしてみると、これが意外なほどにハマるミニゲームだった。

「すごろくけん」を持っていることで遊ぶことができる「すごろく場」。サイコロを指定された回数以内に振ってゴールを目指すという至極単純なシステムで、すごろく場によってその難易度は変わっていく。

ゴールすることで豪華なアイテムを手に入れることができるが、途中のマスに貴重なアイテムが入っている宝箱やツボがあったり、強力なアイテムが購入できる武器屋があったりと、すごろく中にはさまざまなイベントが起こる。

イベントは良いものだけではない。モンスターが出てくるマスがあったり、キャラのステータスがランダムで上下したり、性格が変わってしまったりと、のちのゲーム進行にも影響が出てくるマスもあるので気が抜けないのだ。

個人的に好きだったのは、何もないマスで「あしもとをしらべますか?」と問いかけられること。ここで足元を調べると強力なアイテムやゴールドが手に入ることがあるのだが、落とし穴にハマって強制終了といったこともある。このようにギャンブル性が意外と高く、ついつい冒険を忘れて完全クリアするまで「すごろく場」にとどまってしまったという人も多いはずだ。

リメイク版『ドラゴンクエスト5』にもすごろく場が登場している一方、現在ナンバリングタイトルからは姿を消している。昨年11月に発売されたHD-2D版『ドラクエ3』での復活に期待したファンも多かったが、東京ゲームショウ2024のスペシャルステージで、堀井雄二氏がすごろく場の開発は時間がかかりすぎるため“なくなく諦めた”と発言している。

制作が発表されている最新作『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』での実装に期待したいところだ。