今季MLBでMVPに輝いた大谷翔平選手を筆頭に、日本人メジャーリーガーたちの活躍は目覚ましい。また、日本のプロ野球の観客数も増加傾向にあるなど、再び野球の人気が高まっている。しかし、昭和の野球人気は、今のファンには想像できないほど凄まじかった。

1965年(昭和40年)から9年連続でプロ野球日本シリーズを制覇し、「V9」を成し遂げた読売ジャイアンツの人気は絶大で、当時子どもの好きなものとして「巨人・大鵬(第48代横綱)・卵焼き」と謳われたほど。

とくに巨人人気、野球人気をけん引したのが、巨人の「ON砲」と称された長嶋茂雄選手と王貞治選手だった。

こうした社会現象的な野球人気は、漫画やアニメ界にも波及。1968年には『巨人の星』(講談社・週刊少年マガジン/1966年)がアニメ化。主人公の星飛雄馬は、幼い頃から父・一徹に大リーグボール養成ギプスを装着させられ、ライバル・花形満は鉄球を鉄バットで打つという“トンデモない”特訓が描かれた。

しかし、昭和には『巨人の星』をはるかに上回るトンデモ野球作品も存在しており、当時の子どもたちを夢中にさせた。そこで今回は、当時の読者や視聴者が忘れられないほどのインパクトを残した「昭和の野球作品の驚愕シーン」を振り返ってみたい。

※本記事には各作品の内容を含みます。

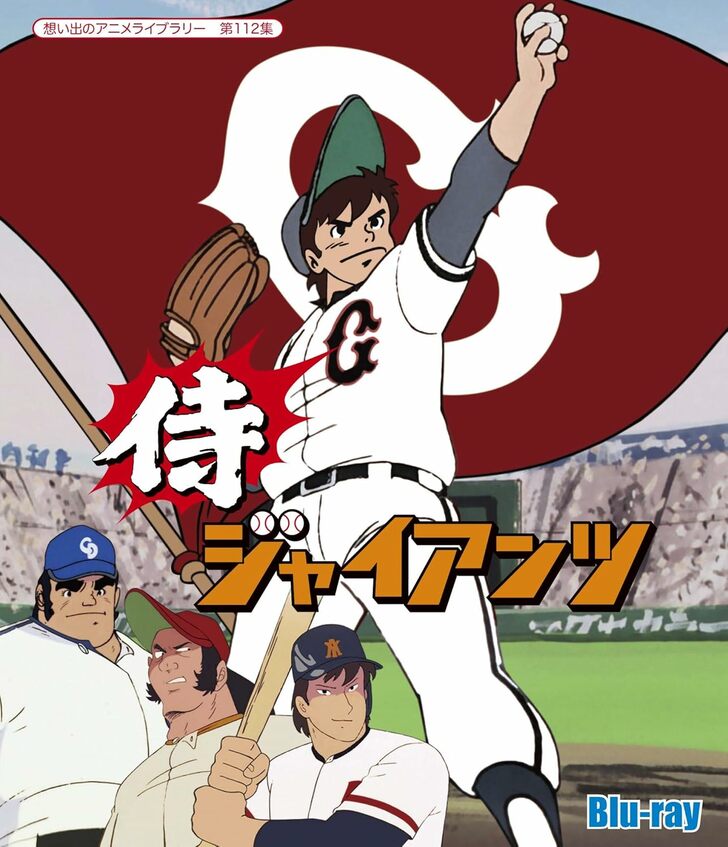

■数多くの魔球を生み出した破天荒な主人公『侍ジャイアンツ』

巨人の最盛期を舞台にした『侍ジャイアンツ』(集英社・週刊少年ジャンプ/1971年)は、原作・梶原一騎氏、作画・井上コオ氏が手がけた野球漫画。1973年から全48話でアニメ化もされた。

高知出身で漁師の息子・番場蛮(ばんば ばん)は、ひどいノーコンながら天性の才能を買われて読売ジャイアンツに入団。さまざまなライバルたちと死闘を繰り広げながら男を磨く物語だ。

漁師だった父親をクジラに殺されたせいで、でっかく威張った奴が嫌いな蛮は、当初巨人のスカウトを拒否。しかし母親に「その腹を父親みたいに食い破れ」と助言されて入団する。背番号「4」は自ら希望し、2軍時代はケンカや暴言でチームを混乱させるなど、入団直後からやりたい放題だった。

また作中には、当時の実在選手が実名で多数登場。アニメの後期OPでは、長嶋選手が蛮を殴り飛ばして、コンクリの壁をぶち抜くトンデモシーンが印象的だ。だが、これは本編で川上監督の思いを知らずに、チームの和を乱した蛮に対する怒りの鉄拳。こうした実在するスター選手との絡みも多かった。

そんな本作の最大の魅力は、多彩な「魔球」だ。アニメ版だけでも蛮は、高く飛び上がって投げる「ハイジャンプ魔球」、そこにエビ反りで威力を増した「エビ投げハイジャンプ魔球」、片足でグルグルまわる「大回転魔球」、ボールが複数に分身する「分身魔球」などを駆使する。

極めつけは最終回に登場したアニメオリジナルの魔球「ミラクルボール」で、今まで生み出した魔球をすべて“合体させる”という驚異の発想で勝利した。

同じ梶原一騎氏が原作の『巨人の星』と比べて魔球が生まれるペースが速く、星飛雄馬が1つの魔球で悩んでいる間に、アニメの蛮は3~4個の魔球を生み出すほどのハイペースぶりだった。

アニメではボロボロになりながらも蛮が勝利をつかんで終わるが、漫画では魔球の多投によって蛮は心臓発作を起こし、マウンド上で仁王立ちしながら死亡するという衝撃の結末を迎えるのである。

ちなみに筆者は幼少時、『侍ジャイアンツ』と『ルパン三世』のアニメの絵柄がそっくりなことに驚いた。とくに蛮が恋する美波理香と峰不二子はうり二つに見えた。それもそのはずで、実はどちらもアニメ制作は東京ムービー。作画監督は大塚康生氏、脚本を山崎晴哉氏が手がけるなど、両作にはかなり共通点が多かった。

また、ライバルのウルフ・チーフとの対決や、八幡先輩を崖に逆さ吊りにする特訓など、屈指のトンデモ回には、富野喜幸(現・由悠季)氏がコンテ参加していたことでも知られる。