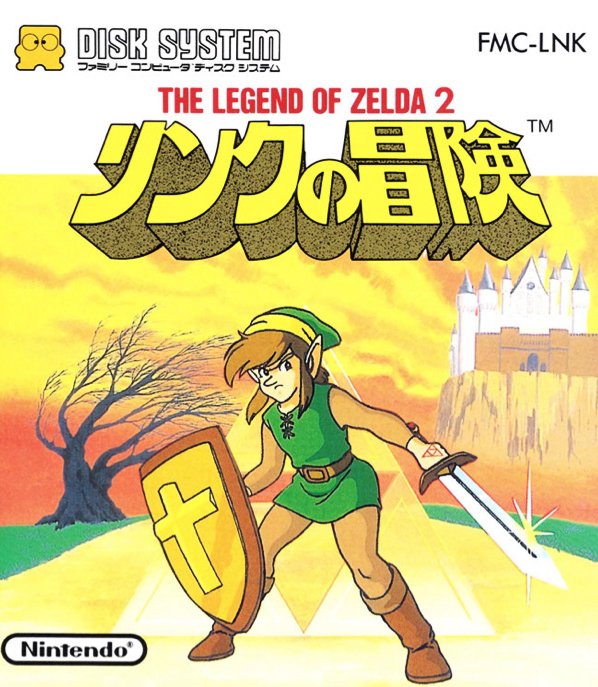

『ゼルダの伝説』シリーズの第2作目にあたる『リンクの冒険』(任天堂)は、1987年にファミリーコンピュータのディスクシステム用ソフトとして発売された作品。初代と違って、フィールド移動時以外はサイドビューの横スクロールアクションとなっている。

平成生まれの筆者にとって、38年も前に発売されたファミコンのディスクシステム用ソフト『リンクの冒険』は、初代『ゼルダの伝説』と並ぶ、シリーズの「原典」とでも呼ぶべき作品のひとつだ。

NINTENDO64で遊んだ『時のオカリナ』が原体験である自分としては、『ゼルダ』シリーズは3Dゲームのイメージが強い(一応『ふしぎな木の実』など、2Dの『ゼルダ』もプレイしたが)。

それゆえに『リンクの冒険』未プレイの目線からは、横スクロールアクションがメインとなったゲーム性は、特に異色に感じられた。幸いにも、現在は「Nintendo Switch Online(以下、NSO)」で配信されており、巻き戻しや中断セーブといった公式機能が使えることで遊びやすくなっている。

この機会に平成生まれのゲーマーが、昭和生まれの『リンクの冒険』に初挑戦してみたいと思う。

※本記事には作品の内容を含みます。

■3つ目の「トライフォース」が満を持して登場!

初代『ゼルダの伝説』では、大魔王ガノンがハイラル地方にある小王国から「力のトライフォース」を奪い、ゼルダ姫は残された「知恵のトライフォース」を8つに分割して隠した。主人公・リンクはその欠片を集めてガノンに連れ去られたゼルダ姫を救い、ガノンを打倒するという展開だった。

つまり初代の段階では「トライフォース」と言いながら2種類の力しか登場しなかったわけだが、続編の『リンクの冒険』では、ついに3つ目の力「勇気のトライフォース」の存在が判明し、それを求めて旅に出ることになる。

今やトライフォースといえば、「力」「知恵」「勇気」の3種類で構成されるのがシリーズの定番だが、当時は2作目にしてようやく3つのトライフォースの存在が明らかになった。

初代『ゼルダの伝説』をプレイしたときに浮かんだ「勇気のトライフォースは?」という疑問が、ここにきてようやく解決した。この『リンクの冒険』で、『ゼルダ』シリーズの礎ともいえる大切な要素が固まったのである。

■初代と別物のゲーム性…アクションとRPG要素がマシマシに

本作最大の特徴は、ゲームのメインが横スクロールアクション主体になった点である。攻撃とガード時の上段・下段の概念、ジャンプ下突き(上突き)というテクニックの習得、盾を構えた強敵「アイアンナック」との攻防など、アクション要素はいっそう色濃くなった。

アイアンナックとの濃密な“刺し合い”時は、3Dの『ゼルダ』では味わえない独特の緊張感が堪能できる。さらにレベル制が導入されたことにより、冒険の積み重ねが数値として明確に反映され、攻略に伴う手応えが可視化される点もよかった。

さらに驚いたのが、まさかのエンカウント制が採用されていることだ。ワールド上を歩いているとフィールドに敵影が現れ、触れると短い横スクロールの専用エリアへと移行する。

また敵を倒すと経験値がもらえ、一定の経験値がたまるとリンクがレベルアップ。「アタック」「マジック」「ライフ」のどれかのステータスを強化できる。このあたりのシステムは、発売当時に流行していたというRPGの影響もあるのだろうか。

とはいえ各ステータスの上限レベルは8までなので、そこまで強化が望めるわけではない。それ以降は残機が1ずつ増えるのみ。

成長によって無双感が味わえるわけではなく、基本的にはストイックなアクションゲームだ。被弾の重さ、高度な読み合い、残機制といったシビアさによる難易度は相当高いが、NSOの『リンクの冒険』には「中断セーブ」と「巻き戻し」などの機能があるので、学習前提のプレイスタイルと噛み合い、心地よくプレイできる。

ゲームオーバー時に経験値がゼロに戻るのを見たとき、ファミコン時代のプレイヤーがいかに過酷な条件で戦っていたかを痛感し、少々胸が痛くなった……。