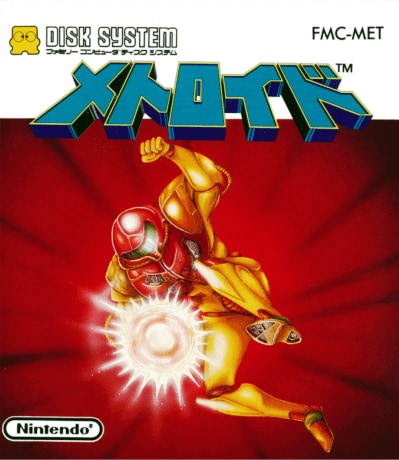

『メトロイド』とは、1986年に任天堂が発売したファミリーコンピュータのディスクシステム用アクションゲーム。現在もシリーズは続いており、のちに「メトロイドヴァニア」と呼ばれるゲームジャンルの確立に大きく貢献した作品だ。

メトロイドヴァニアとは、広大なサイドビューの2Dマップを探索し、新しい能力やアイテムを獲得することで行動範囲を広げていく探索型アクションゲームのジャンルを指す。このジャンル名は『メトロイド』と『悪魔城ドラキュラ(キャッスルヴァニア)』の名前を組み合わせたものである。

私自身、メトロイドヴァニアの作品として『ホロウナイト(Hollow Knight)』(Team Cherry)などに慣れ親しんでいるものの、そのルーツである『メトロイド』シリーズ自体は完全に未体験。

実は「サムス・アラン」というキャラクターを知ったのも、『大乱闘スマッシュブラザーズ』(任天堂)がきっかけだったほどだ。

そこで今回は平成生まれの筆者が、メトロイドヴァニアのルーツであり、『メトロイド』シリーズの原点でもあるファミコン版『メトロイド』を初めてプレイしてみた率直な感想をお伝えしたい。

※本記事には作品の内容を含みます。

■想像以上に「最近の」ゲームと共通する探索システム

ゲームを開始して最初に驚いたのは、現代におけるメトロイドヴァニアの核となる要素が既にこの時代から完成されていたことだ。サムス・アランを操作しながら未知の惑星ゼーベスを探索し、新しい能力を獲得することで行動範囲を広げていくシステムは、発売から40年近く経った今もまったく色褪せていない。

『ホロウナイト』でナイトが新しい能力を得て新エリアに進めるようになる瞬間の喜びと、『メトロイド』でボムやミサイルを手に入れて今まで破壊できなかった壁を壊せるようになった時の感動は、本質的に同じものだった。

ひとつのゲームジャンルを生み出した原点として、これほど完成度の高いシステムを昭和の時代に実現していたことに改めて敬意を表したい。

その一方で、現代のゲームに慣れた身としては戸惑う部分も少なくなかった。最も印象的だったのは、ゲームの「不親切さ」である。マップ表示はなく、どこに何があるかはすべて自分の記憶に頼らなければならない。セーブポイントも限られており、思わぬゲームオーバーで長時間の進行がムダになることもある。

このあたりの不親切さは、実は最近初プレイしたファミコンの『ゼルダの伝説』にも感じた部分だ。手作業でマッピングしながら少しずつ進めていく形式は、ファミコン時代のプレイヤーの常識だったのかもしれない。

よく考えたら、初代『ドラゴンクエスト』も紙の説明書にワールドマップはあったものの、ゲーム内にマップ表示はなかった。つまり、これは初代『メトロイド』固有の問題ではなく、当時のゲームとしては当たり前なのだろう。

難易度が高いといわれる『ホロウナイト』ですら、複数用意されている回復ポイントやファストトラベル機能、マップの購入など、プレイヤーをサポートする仕組みが豊富に用意されている。

それと比較しても、初代『メトロイド』の厳しさは別次元だ。しかし、この「不親切さ」こそが、当時のゲームならではの魅力にも感じられる。プレイヤー自身が手探りで世界を理解し、攻略法を見つけ出していく醍醐味は、現代のゲーム以上に実感できる気がする。

幸い、今回は「Nintendo Switch Online」でのプレイだったこともあり、巻き戻し機能やどこでもセーブ機能があるおかげで、難易度については大幅に緩和することができた。

これらの現代的な救済措置により、初代の硬派なシステムでもストレスなく遊ぶことができ、過去のIPを現代に生かす任天堂の力に改めて驚かされる。ファミコンからの単純な移植ではなく、現代のプレイヤーも楽しめるように配慮されたこの取り組みは、レトロゲームに対する理想的なアプローチといえそうだ。