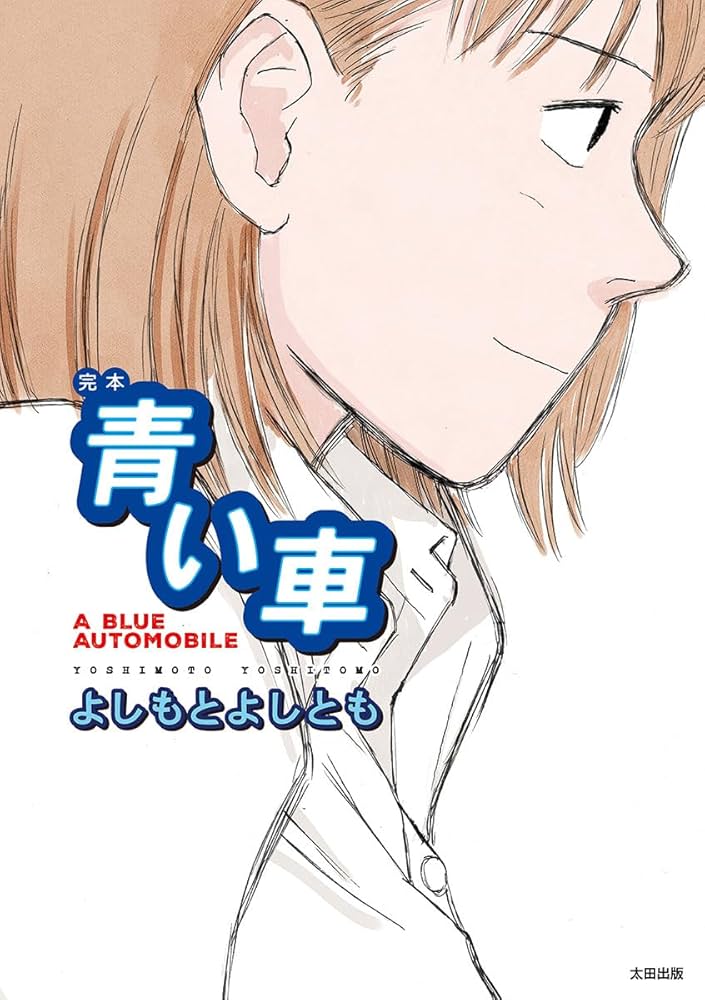

1996年に刊行され、長らく絶版状態が続いていた漫画家・よしもとよしとも氏の短編集『青い車』が、新装完全版『完本 青い車』(太田出版)としてこの夏、復刊を果たした。

90年代の若者たちをサラッと描きつつ、だがけっして軽いわけではない絶妙なタッチで物語を紡ぐよしもと氏。セリフなどの描写は最小限に抑えられ、そこに90年代の空気がそのまま宿る。収録されるのは今読んでも新しい感覚を与える短編ばかりだ。30年の時を経て、今再び紙の本として世に送り出された同作について、よしもと氏に復刊の経緯と、作品に込められた想いを聞いた。

(第1回/全2回)

■「電子化では削除しないといけない」著作権問題が立ちはだかった復刊への道

よしもと氏は1985年に少女漫画誌『月刊ASUKA』(KADOKAWA)でデビュー。その後、『漫画アクション』(双葉社)で『レッツゴー武芸帖』『東京防衛軍』などを連載。いくつかの単行本が刊行されているが、そのうちの多くが絶版状態にある、長らく新作が待たれる90年代を代表する漫画家のひとりだ。

よしもと氏は、「実は、とある大手の出版社で何年か前から電子化の話はずっと進んでいたんです」と振り返る。「だけど、やっぱり電子の場合は海外から買えるということで、その際に著作権の問題がネックになった。一部の表現を黒く塗りつぶすか、もしくは作品自体を削除するしかないという話になって、それでは意味がないだろうということで一度頓挫してしまったんです」

よしもと氏の漫画には、サンプリングやコラージュといった実験的な手法が多用されている。表題作である『青い車』というタイトルはスピッツの楽曲名から採られ、作中では小沢健二の『ラブリー』が流れる。江口寿史氏が責任編集長を務めた雑誌『COMIC CUE』(イースト・プレス)に発表された『バナナブレッド’95』はよしもと氏のそうした手法が大きく注目された漫画で、しげの秀一氏の描く女性キャラのコラージュや、大島弓子氏の『バナナブレッドのプディング』のセリフを丸々引用するなど、実験的な手法が随所に散りばめられた短編でもあった。

今回の『完本 青い車』に収録されている『一人でお茶を』もまたコラージュがふんだんに行われた短編であり、よしもと氏も「すごい状態の漫画です。海外のアンダーグラウンドコミックなど、元ネタがどれとか探すのも意味がないぐらい」と笑う。

このように、90年代のよしもと作品では他作家の作品や音楽作品からのサンプリングが多用されており、それが長らく絶版となった理由でもあるのだという。

「僕の漫画は音楽からの影響が大きくあって、90年代当時は、パンク以来の衝撃を受けたテクノミュージックを漫画に活かせないかと試行錯誤していた時代で、それが作品にあらわれています。『バナナブレッド’95』の翌年に描いた『青い車』は、テクノの“上モノ”のようにところどころに単語を切り貼りするという作業を行いました。

まずしっかりとした土台となるストーリーをセリフ入りで描いた上で、コマの隙間に文字通りハサミで単語を切り貼りして重ねていったんです。その単語のチョイスもフリッパーズ・ギターの歌詞だったり、色々なところから持ってきています」

■「人が生きるという、本当にベーシックなことを描く」

『青い車』が生まれた背景には、よしもと氏の創作に対する大きな転換があった。

「ちょうど95年ぐらいまでっていうのが、僕自身低迷していた時期なんです。自分は80年代から4コマ漫画を描いていましたが、松本大洋くんであったり、山田芳裕くんであったり、才能のある若い漫画家がたくさん出てきた。なんとかして新しいことをしないと、かっこよい漫画を描かないと、と、そういう意識が続いた苦しい時期でした」

鉛筆書きの状態をそのまま雑誌に掲載するなど、表面的なギミックに頼った創作を試みたというよしもと氏だが、そうした当時の作品について、「結局は表面的なギミックというか、姑息な手口でしかない。結果的には評判もあまり良くなくて、袋小路にハマっていた」と振り返る。

そこでよしもと氏が考えたのは、「次はもう誰でもわかる。一行で分かる、すごくベーシックな話」を描くことだった。

「主人公の男のもとに、交通事故で死んだ彼女の妹が訪ねてくる」というシンプルなプロットで構想された短編。それが2004年にARATA(現、井浦新)を主演に映画も公開された24ページの短編『青い車』だった。この作品が生まれた背景には1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災の影響もある。

「年が明けて阪神・淡路大震災があったことで、そこでもう完全に自分の中でスイッチが変化したんです。何がかっこいいとか、そういうことじゃないだろうと。人が生きるという、本当にベーシックなことをちゃんと描こうという意識がすごく強くなっていった」

前年に子どもが生まれ、子育てを経験していたことも大きな影響を与えたという。

「子どもっていうのは腹が減れば泣く、眠けりゃ泣く、うんこ出れば泣く、面白いことですぐゲラゲラ笑う、とそれぐらい単純でいいんではないかと。自分の好きなものを描きたい、生きている人間たちを描きたいというふうに変化していったんです。

あの頃、世間ではハイテクスニーカーがブームでしたが、『青い車』の主人公はコンバースの安いスニーカーを履いていて、ジッポではなく100円ライターを使う男です。あと、レコード屋でバイトをしているようなやつだから絶対に中古車に乗っているはずということで担当編集者に一番安い車は何か聞いて、それで80年代のカローラに乗せることになった。

流行りとかかっこいいとかではなく、きちんと血の通った人間を描きたくてアイテムひとつまで選んでいったんです。それはやはり、震災の影響と、子育ての経験という環境の変化があったからですね」