アニメ主題歌は、私たちが持つアニメの記憶やイメージにおいて大切な役割を担っている。街中やお店で耳にした“あの曲”がきっかけで、かつて夢中になったアニメを色鮮やかに思い出した経験を持つ人も少なくないだろう。

主題歌の多くには、作品を盛り上げるための色々な仕掛けが施されているため、視聴前から私たちの期待を膨らませてくれる。アニメの展開やオープニング映像が“楽曲”とマッチした時、視聴者の心をグッと掴む効果を生み出したり、一気に物語の世界へと引き込む力を持つほどだ。

このように魅力あふれる楽曲を、アニメのOP・EDでは、さらなる効果を狙った特別な演出がされることもある。

たとえば、1987年から放送された『シティーハンター』。本編の終わりから継ぎ目なくTM NETWORKの『Get Wild』のスタイリッシュなイントロが流れ出し、エンディングへと移行していく。この演出は物語の余韻を深く残し、今なお多くの視聴者から「カッコいい!」と絶大な支持を得ている。

昭和時代のアニメはED前に一度「CM」を挟むのが当たり前だったため、この演出はかなり画期的だった。しかし、これに先んじて1981年から放送されていた2時間ドラマ『火曜サスペンス劇場』の主題歌『聖母たちのララバイ』(歌:岩崎宏美さん)で同様の演出が用いられていたことから、俗に「聖母たちのララバイ方式」とも呼ばれている。

今回は、昭和・平成アニメのなかから、特に印象的だったOP、ED演出の素晴らしさを語ってみたいと思う。

※本記事には各作品の内容を含みます

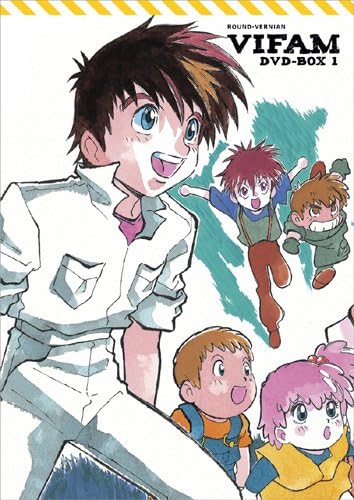

■全編英語でサッパリ分からないけどカッコ良かった!『HELLO,VIFAM』

1983年から放送された『銀河漂流バイファム』は、ジュール・ヴェルヌの冒険小説『十五少年漂流記』をモチーフとしたジュブナイル作品だ。

21世紀半ばを舞台に、13人の個性豊かな子どもたちが宇宙船で旅をしながら成長し、地球人にそっくりな異星人ククトニアンとの戦いや交流が描かれている。

番組構成は当時としては珍しく、オープニングに入る前にプロローグやハイライトが流される「アバンタイトル」。ここでぐーっと視聴者を引き付けたあと、日本のロックバンド「TAO(タオ)」による『HELLO,VIFAM』が始まるのだが、当時としては異例の全編英語歌詞で、画面にはテロップも和訳もない。

さらに前奏や間奏では、まるで宇宙ステーションを思わせる英会話が挿入されており、壮大なオープニング映像と音楽が見事にマッチしていた。

明るく爽やかな曲調は、たとえ(英語の)意味がわからなくとも魅力的であると同時に、言葉の壁によって「相手の真意がわからない」もどかしさが、異星人との対峙を描く本作と主題歌を符合させているようにも感じた。

オープニングの最後に飛んでいく“紙飛行機”が、最終回で大きな意味を持たせるなど、演出面でも高い評価を得た主題歌だ。

英語が苦手だった筆者は聴き取るのを諦めて「ふんふふんふふんふふんふー、バァーイファーム」と、メロディーを口ずさんでいた。今となっては懐かしい思い出である。

また、エンディングの『NEVER GIVE UP』は、物語の展開や子どもたちの心情を歌い上げており、映像と相まって視聴者の感動を誘った。

余談ではあるが、1984年に放送された『機甲界ガリアン』の主題歌『ガリアン・ワールド』、エンディングテーマ『星の一秒』は、本作の主題歌を担当したTAOが分裂後、脱退メンバーにより結成された「EUROX」が担当。そのどちらの楽曲も、歌詞の大部分が“英語”での歌唱であった。