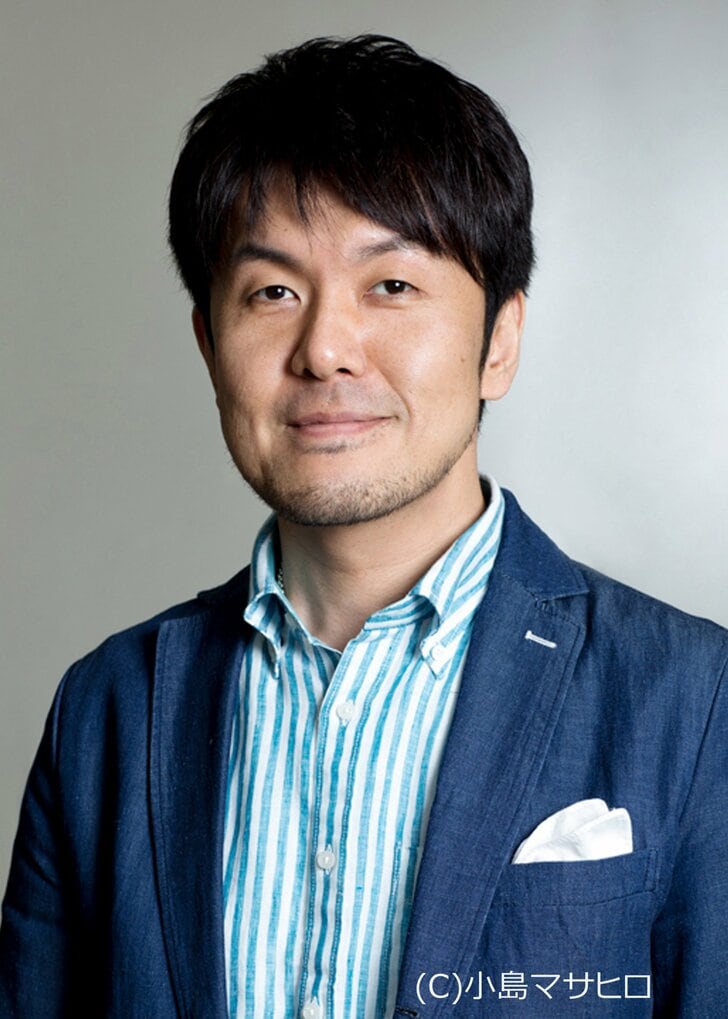

1980年代といえば、テレビ、アニメ、ゲーム、おもちゃなど、数々のブームが巻き起こったアツい時代。そんな熱狂の真っ只中を生きたのが、 昭和47年(1972年)生まれの芸人・土田晃之。“華の47年組”の一人として、著書『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』を上梓した彼が、子どもの頃に堪能した「昭和カルチャー」を独自の視点で語り尽くします!

■ウルトラマンがアニメに!?でもなんだか…

僕らの世代で“特撮ヒーロー”というとウルトラマンと仮面ライダーですね。ウルトラマンは再放送でもやってたから、歴代のウルトラマンシリーズはめちゃくちゃ観てました。

『ウルトラマン80(エイティ)』はオンタイムで観ました。『ウルトラマンレオ』まで観ていて、そこから少し間が空いて、始まったのが『ウルトラマン80』。久しぶりのウルトラマンで楽しみにしてたけど、いざ始まってみたらデザインがちょっとダサかった。顔もダサい。レオまではかっこよかったのに……。

その前にやってたのが『ザ☆ウルトラマン』。ウルトラマン初のアニメで、まがい物でもなんでもなくて、円谷プロが制作した正当なウルトラマンシリーズ。“ウルトラマンがアニメになる”って聞いて、

「実写がよかったのに、なんでアニメにするんだろうな?」

子どもながらに疑問でした。そもそもウルトラマンは、ジオラマで作ったセットで、ウルトラマンのスーツを着たスーツアクターの人が戦って怪獣を倒すっていう、なんとなく手作り感のある実写が“すごい”と思っていたのに。その放送前の嫌な予感が当たりました。初めてアニメ化してみたけど、思いっきりしくじるっていう、ちょっと残念な作品でした。

■ウルトラマンのある設定には大人の事情が?

仮面ライダーは『スーパー1』まで観てました。そこからちょっとまた間が空いて『仮面ライダーBLACK』。でも、その頃はもう高校生だったから仮面ライダーを観るような歳じゃなかったですね。 『BLACK』が始まったのが高校1年のときで、同じクラスのMくんが“仮面ライダーBLACKに似てる”ってことで、みんなから「BLACK」って呼ばれてたのを覚えてます。

大きくなるヒーローはウルトラマンで、等身大のヒーローが仮面ライダー。ウルトラマンみたいに巨大化するヒーローもので『ファイヤーマン』とか『ミラーマン』とかあったけど、僕らの世代じゃないし、再放送で観ても、なんか“ニセモノ感”があるというか。やっぱり大きくなるヒーローの王道はウルトラマンですよね。

等身大ヒーローといえば、いまでもある『ゴレンジャー』系の特撮戦隊ヒーローもの。僕らが子どもの頃にもゴレンジャーっぽい戦隊ヒーローものがけっこうありました。

なんでウルトラマンみたいに巨大化するヒーローより、仮面ライダーとかゴレンジャーみたいに人サイズの等身大のヒーローのほうが多いかというと、巨大化させちゃうと、ジオラマのセットを作るのに手間がかかるし、撮影も大変でコストがかかるから。

だからウルトラマンも地球上で戦える時間は“3分間”にしたらしいんですよね。もっと長くするとお金もかかるし大変だから、ラストの3分間だけ戦う設定にしたという説が有力です。

『ウルトラマンのエネルギーは地球上では3分間しかもたない。エネルギーが少なくなると、カラータイマーが赤に変わる。そしてカラータイマーの光が消えたとき、ウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうのだ』

怪獣と戦ってる間にタイマーが点滅しだすと、このナレーションが入ったりするけど、3分しかもたないのはエネルギーの問題じゃなくて、お金の問題だったのかもしれない。

当時、ウルトラマンを観てた子どもたちは「そうなんだ。ウルトラマンのエネルギーは地球上だと3分間しかもたないんだ」って疑いもせずに信じて、「頑張れウルトラマン!」なんて純粋な気持ちで応援してたけど、そんな“大人の事情”があったのかもっていう。