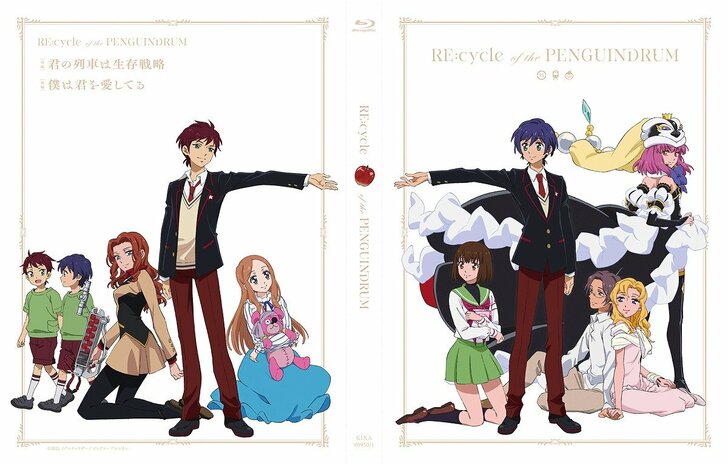

2011年にTVシリーズが放送され、編集劇場版が前後編2部作で今年公開された、幾原邦彦監督のオリジナルアニメ『輪るピングドラム』(劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』)。この劇場版2部作を収録したBlu-ray BOXが2022年12月21日(水)に発売される。それを記念して、TVシリーズから本作に携わってきた池田慎一プロデューサーに、本作について語ってもらった。

■観客の真剣な眼差しは10年前と変わらない

――劇場版『RE:cycle of the PENGUINDRUM』の制作は、池田プロデューサーと幾原邦彦監督の「何か一緒にやろう」という会話から始まったと、劇場版パンフレットで拝見しました。BD発売を迎え、本プロジェクトが区切りを迎える今、振り返ってみてどのような想いでいらっしゃいますか。

「TVシリーズを追いかけてくださっていた方々はもちろんですが、当時まだ小さくて作品に触れていなかった方々にも劇場に足を運んでいただけたことで、劇場版を制作して良かったと感じています。また、TVシリーズを学生時代などに見ていて、社会人になった10年後に劇場版に様々な形で力を貸してくださった方も多く、個人的にとても嬉しかったです」

――TV放送から10年を経てなお、応援クラウドファンディングで驚異的な支援額を記録するなど、『輪るピングドラム』は熱狂的に支持されている作品です。これほどまでに愛されている理由は何だと思われますか。

「幾原監督をはじめ、TVシリーズを作ったスタッフやクリエイターが作品に込めたメッセージや想いが視聴者に強く伝わっていたからではないかと思います。

作品は時代性やロケーションなどのディテールを詳細に作り込んだものでしたが、そのテーマには普遍性があり、10年経っても、世代を超えても共感していただけたところが『ピングドラム』の強みなのだと感じます。

劇場版制作にあたり個人的にもTVシリーズを何度か見直しましたが、10年前に放送された古さのようなものはあまり感じませんでした」

――10年前と今とでは、時代の変化や観客の年齢の変化など、様々なものが変化していると思います。公開されて感じられた“10年前からの変化”は何でしたか。観客の方々の反応や手応えなどを教えていただければと思います。

「自分も含めて皆さん等しく10年歳を取り、時代や状況も様変わりしたかと思いますが、劇場やイベントなどで拝見した観客の皆様の印象は10年前と変わらないものでした。

もちろんTVシリーズのときには小さかった世代の方にも劇場に来ていただいているのですが、マスク越しに見える眼差しは真剣そのもので、皆様の作品への強い想いに変化は感じませんでした」

■やくしまるえつこの『存在証明』というワード

――本作を拝見していると、「家族」「愛」という普遍的なテーマを描く物語の背後に、現代社会の冷え冷えとした気配を感じます。時代を捉え、それを踏まえてこの普遍的なテーマを描くことは、非常に難しい試みだったかと思いますが、どのように劇場版での“方向性”や“解”を定められたのでしょうか。制作過程で印象に残っているワードなどがありましたら、教えてください。

「質問からは少しずれてしまいますが…

やくしまるえつこさんに改めて劇場版の主題歌の制作を依頼し、上がってきた楽曲のデモには既に『存在証明』というワードが入っていました。やくしまるさんへの依頼時に入れることをお願いしたものではありません。この『存在証明』というワードを頂いてから劇場版で膨らんだものも少なからずあると思います。デモを初めて聞いたときに感服したことを覚えています」

――この劇場版の制作・公開の中で、幾原監督が特にこだわられていたこと、大事にされていたことというのは、何でしたか。

「『映画』であること、でしょうか。

映画好きの幾原監督が思う『映画』であることを成立させるためにこだわっていったということかと思います」

――池田プロデューサーが思う「クリエイター・幾原邦彦」の魅力とは、どんなところでしょうか。

「(良くも悪くも)自分の考えを強く持ち、それを曲げない、諦めないことでしょうか」

――10年ぶりのアフレコや舞台挨拶でのキャスト陣の印象や魅力を教えてください。特に、TV版当時はまだキャリアの浅かった木村昴さんや荒川美穂さんは、大きく成長されていたかと思いますが(木村昴さんご自身も、監督から「もっとヘタに」とディレクションを受けたと、インタビューでおっしゃっていました)、いかがでしたか。

「10年経って、みなさん大きく成長しながらも芯の部分は変わらずにおられるなと感じました。

みなさん本作以外にもおびただしい数のキャラクターを演じていらっしゃるにも関わらず、マイクの前に立たれるとすぐに10年前のキャラクターを演じることができることに驚きました。

キャストさんたちにとっても印象的な作品であったのかなと想像して改めて嬉しく思いました」