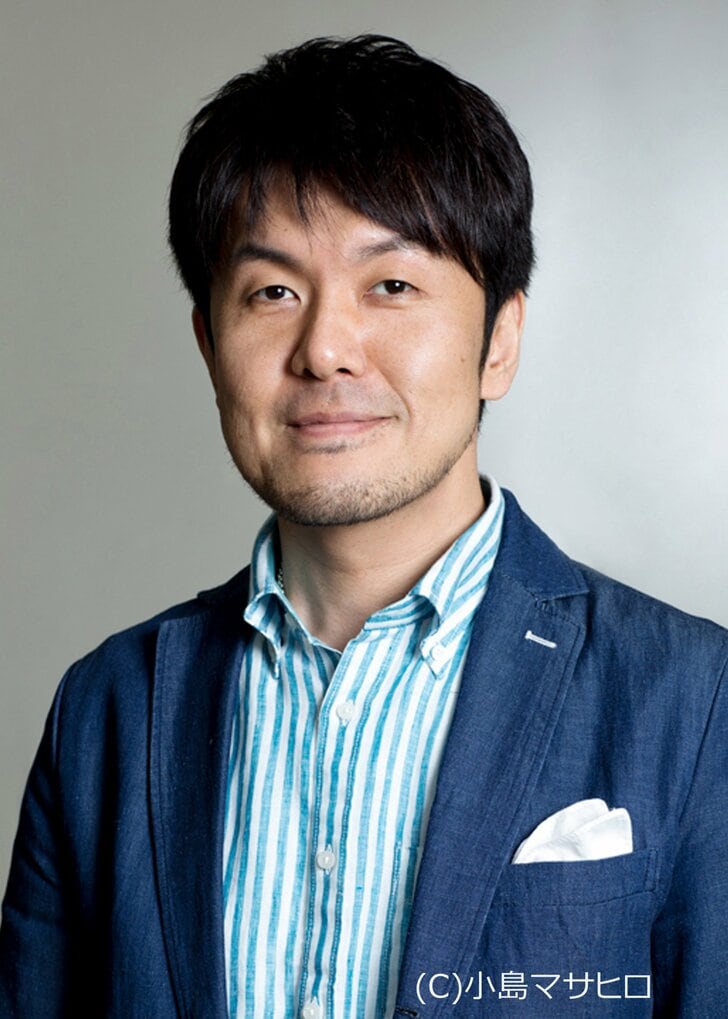

1980年代といえば、テレビ、アニメ、ゲーム、おもちゃなど、数々のブームが巻き起こったアツい時代。そんな熱狂の真っ只中を生きたのが、 昭和47年(1972年)生まれの芸人・土田晃之。“華の47年組”の一人として、著書『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』を上梓した彼が、子どもの頃に堪能した「昭和カルチャー」を独自の視点で語り尽くします!

■授業中に泣くほどハマった『ガラスの仮面』との出会い

『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の“ガラスの仮面芸人”に出たこともあってか、僕のことを少女漫画ファンだと思ってる人がいるみたいですけど、僕は少女漫画ファンじゃないです。少女漫画は『ガラスの仮面』しかちゃんと読んだことないです。

『ガラスの仮面』を読むきっかけは、小6ぐらいのときに、墨田区のおばあちゃん家に行ったこと。母方のおばあちゃんがそこに住んでて、そこには僕のいとこで1個上の姉ちゃん、同じ年の子、3つ下の子の3姉妹がいて、彼女たちが読んでた『ガラスの仮面』が置いてあったんです。

最初は少女漫画なんて興味なかったけど、ほかにやることもないし、「ちょっと読んでみるかな」ぐらいの軽い気持ちで読み始めたら、もう面白くて。少年誌の漫画とは全然違って、とにかくストーリーが面白くてめちゃくちゃハマりました。墨田のおばあちゃん家にあったコミックスは全巻借りてきて読みましたね。

いまでも覚えてるのが中2の国語の授業中に読んでた15巻。主人公の北島マヤのお母さん(北島春)が映画館で、映画に出てるマヤの声を耳にしながら息を引き取るシーン。

女手ひとつでマヤを育てた母親の猛反対を押しきり、家出してまで女優の道に進んだマヤ。母親はその後、病気で職を失い、栄養失調から目が見えなくなってしまう。それでもひと目だけでもマヤに会いたい母親は身ひとつで上京して、映画館でマヤが主演する映画『白いジャングル』に出ている娘の声を聴いて、泣きながら息を引き取る……。

そのシーンを読んだ僕が授業中に泣きだして。国語のK先生に「土田くん、どうしたの?」って言われて、「マヤのお母さんが……」って泣きながら答えたら、「国語の教科書を見なさい!」と怒られたのをすごく覚えてます。

たぶん話の続きが読みたくてしょうがなかったんでしょう。授業中に読んで泣くほど入り込んでましたから。それぐらい面白い作品でした。