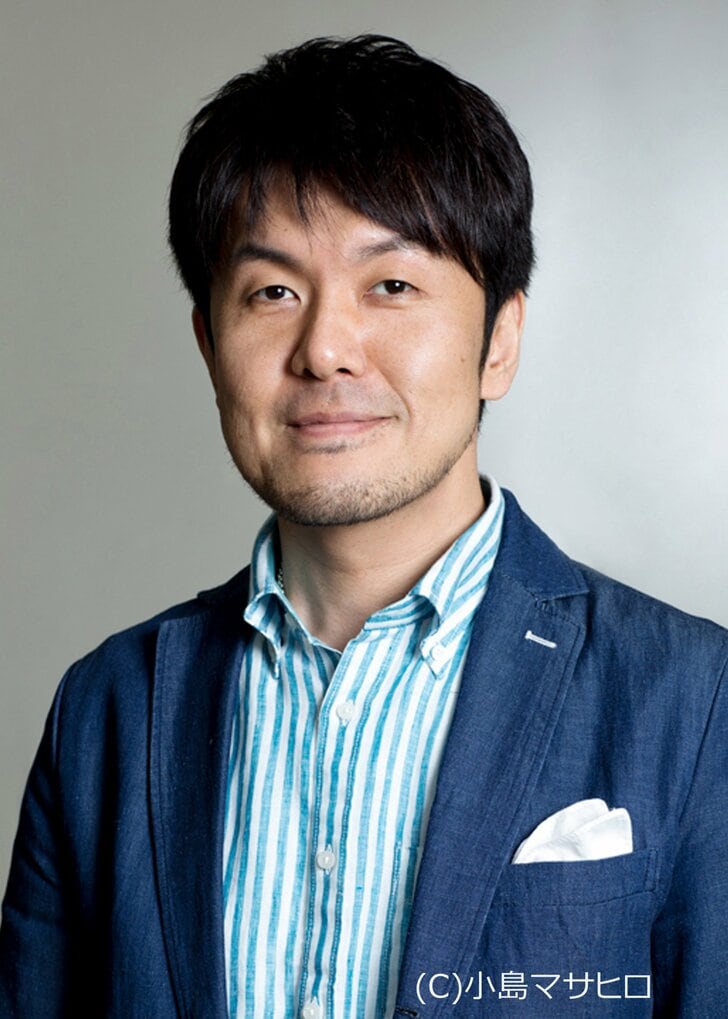

1980年代といえば、テレビ、アニメ、ゲーム、おもちゃなど、数々のブームが巻き起こったアツい時代。そんな熱狂の真っ只中を生きたのが、昭和47年(1972年)生まれの芸人・土田晃之。“華の47年組”の一人として、子どもの頃に堪能した「昭和カルチャー」を独自の視点で語り尽くします!

■兄弟3人で家じゅう『キン消し』だらけ

「キン消し」、めちゃめちゃ持ってました。なんせうちは男3兄弟で、それぞれキン消しを持ってたから、家にはすごい数がありましたね。

キン消しを集めだしたのは、小学校高学年。キン消しより前のガチャガチャは20円だったんですよ。10円玉を2枚重ねて入れてハンドルを回すと、小っちゃい細長いカプセルが出てきて、その中にたとえばスーパーカー消しゴムが1個入ってたりしたんですけど、キン消しは100円ででっかいカプセルに3体入ってる。

「マルエツ」に買い物に行ったときに「20円ちょうだい」って言ってガチャガチャするぶんにはよかったけど、100円ってなるとちょっと高いから、おかあもそう簡単にはくれなくて。それで小学校高学年になってお小遣いもちょっと上がった頃(5年生で月500円、6年生で月600円でした)、ちょうどキン消しが流行りだしたから集めるようになりました。

そもそも「キン肉マン消しゴム」っていっても、消しゴムじゃないですからね。単なる「ゴムでできた人形」。キン消しっていうと、僕らの世代じゃない人は「消しゴム」って思ってるみたいですけど、あれで消しても消えないですから。たぶん「消しゴム」っていえば、文房具みたいで親が許してくれるから、誰かがそうつけたんじゃないですかね?

■キン消し欲しさに、ガチャガチャで荒技!?

当時、家の近くの「バンビ」っていうおもちゃ屋さんにガチャガチャがあって。ガチャガチャやるときには、まず中をよく見て(横が透明になってたから中が見えた)、欲しいのが上のほうにあると出てこないから、みんなでガチャガチャをブレーンバスターの要領で持ち上げて“ガシャガシャガシャガシャ”揺すって、欲しいキン消しを下のほうに持っていくっていう荒技を使ってました。それをバンビのおばちゃんに見つかって、「ダメだよ〜! 壊れちゃうから」って言われるっていう。

人によってキン消しの集め方もさまざまで、肌色のキン消しだけを集めてる子もいたり。“セット売り”っていうのもありました。でも僕らの中ではセット買いはルール違反っていう考え方があって。“セット買いするやつはクソだ”みたいな。要はセット買いできる金持ちに対する貧乏人のひがみですけどね。

欲しいキン消しがあると、友だちと交換してコレクションする。

「お前、それ2個持ってるなら1個どれかと交換してよ」

「じゃあ土田のロビンマスクと」

「いや〜、このロビンはあげられないわ。こっちのロビンはあげられるけど」

……みたいな。ロビンマスクだけでも何種類もあるから(11種類あったらしい)。そのうちの1個と、自分の欲しい別のやつと交換するっていう。

初期の頃の肌色のキン消しって、ちょっとテカリがあったんですよ。素材もあとに出たやつとちょっと違って、最初のほうが硬かった。僕も持ってましたけど、それを友だちに見せたら、

「うわー、これなんかテカってんじゃん! ニセモノじゃね?」

……みたいなことも言われて。